ラインの黄金・・Deutsche Oper Berlin・・2017/4/13 [オペラ]

Conductor Donald Runnicles

Production Götz Friedrich

Wotan Derek Welton

Donner Noel Bouley

Froh Attilio Glaser

Loge Burkhard Ulrich

Alberich Werner Van Mechelen

Mime Paul Kaufmann

Fasolt Albert Pesendorfer

Fafner Andrew Harris

Fricka Daniela Sindram

Freia Martina Welschenbach

Erda Ronnita Miller

Woglinde Meechot Marrero

Wellgunde Christina Sidak

Flosshilde Annika Schlicht

Chorus Kinderchor der Deutschen Oper Berlin

長年親しまれたゲッツ・フリードリッヒ演出の通称トンネルリングがついに最終公演を迎えるとあって2年以上前にチケットを購入してありました。1984年初演ということでで30年以上続いた演出ですが、役柄設定に古臭さは否めない部分があるとはいえ、今では考えられないほどセットが充実していているだけでなく練り上げられた演出で、30年続くのも当然、続けなくては申し訳ないと思えるものでした。

新国のリングも同じゲッツ・フリードリッヒの演出なので、役柄設定などはほとんど一緒。ドンナーは拳に白い布を巻いているのですが、やはりこの作品はドイツの作品と思わされるのは、日本人だと不自然に大きなグローブをつけているようで意味不明の役柄設定だったのが、大柄な歌手だと大きな握りこぶしにしか見えず、ほとんど演技などせず仁王立ちであっても無骨なドンナーと納得できてしまいました。巨人族兄弟も極高シークレットブーツではなく極高金属製下駄という違いだけ。最後のヴァルハラ城入場の行進ダンスも全く一緒等々、基本的には新国のプロダクションと同じということが多いのですが、奥行のあるトンネルがあるだけでスケール感に大きな違いをもたらしてました。

歌手は総じて好演でしたが、一番良いと思ったのはローゲ役。声に飄々とした柔らかさがあるのがツボ。少々トボけたような何を考えているかわからない雰囲気があるほうがキーパーソンとして面白味があります。

演奏は控えめ、アンビルの音もやたら可愛い音でしたが、ここは鳴らすと混濁するということを『ローエングリン』で嫌というほど実感したので、少々物足りないくらいのほうがマシかもしれません。ただ4日もこの劇場でワーグナーを聴くのには忍耐が必要でした。

テオドール・クレンツィス&ムジカエテルナ・・Meininger Theater・・2017/4/12 [コンサート・リサイタル]

Dirigent: Teodor Currentzis

Mit: MusicAeterna (Orchester), Nuria Rial (Sopran), Paula Murrihy (Mezzosopran)

JOSEPH HAYDN (1732–1809)

„Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze” Hob. XX/1

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI (1710–1736)

„Stabat mater”

4月の旅行目的は長年親しまれてきたDOBのリング。前後に何か良い公演はないかと調べたところ見つけたのがこの公演。

マイニンゲンは初めて訪れましたが、思いの外小さな田舎町でした。それでも歴史のある立派な劇場があり、演劇界ではマイニンゲンなくしてハリウッドなしといわれるほど重要なところだそうで、オペラにおいてもガランチャがアンサンブルだったり、今をときめくキリル・ペトレンコが音楽監督だった時代もあったのですから、侮れないところです。

ムジカ・エテルナは前半は立奏でしたが、後半のスターバト・マーテルは奏者は着席しての演奏。

照明は薄暗く、舞台前方に一列に並べられた蝋燭の炎がほのかに下から舞台上の人達を照らす中のスターバト・マーテル。リアルの清らかで透明感のある声とマリヒーのしっとりと愁いを帯びた声が美しく調和し、演奏と一体となった厳かさに心静かに浸った時を過ごしました。

この作品は若干26歳にして逝去したペルゴレージの最後の作品とのこと。深い悲しみの中に透明感、清涼感のある美しい作品でした。

オルフェオ・・・Opéra National de Bordeaux・・2017/3/14 [オペラ]

3月の旅行は『アルシルダ』が最大の目的ではあったのですが、前後で何か古楽で良さそうな公演がないかと探したところ、この公演が目にとまりました。他にパリに立ち寄りたい用件もあったので前日にブラスチラヴァからパリまで移動し、この日ボルドーまでやってきました。フランスは何回も来てはいるのですが、いつもパリだけで地方都市はあまり行ったことがなく初めてのボルドーです。

チケットを購入するにあたり、この公演の残席数が『アルシルダ』より更に少なく、4日ある公演のうち残席があるのは2公演のみ、しかも1席ずつという状況でした。この日残っていたのは4階席サイドで照明器具が設置されているため見にくい席ではあったのですが、そんな席であっても手に入れることができたのは幸いで、人気が高く売り切れになるだけの内容がある公演でした。

DIRECTION MUSICALE Raphaël Pichon

MISE EN SCÈNE Jetske Mijnssen

CHŒUR ET ORCHESTRE Ensemble Pygmalion chœur et orchestre

ORFEO Judith van Wanroij

EURYDICE Francesca Aspromonte

ARISTEO Giuseppina Bridelli

VENERE PROSERPINA Guilia Semenzato

AUGURE PLUTONE Nahuel Di Pierro

NUTRICE AMORE Ray Chenez

SATIRO Renato Dolcini

VECCHIA Dominique Visse

ENDIMIONE CARONTE Victor Torres

MOMO Marc Mauillon

APOLLO David Tricou

PREMIÈRE GRÂCE Alicia Amo

DEUXIÈME GRÂCE Violaine Le Chenadec

TROISIÈME GRÂCE Floriane Hasler

PREMIÈRE PARQUE Guillaume Gutiérrez

DEUXIÈME PARQUE Olivier Coiffet

TROISIÈME PARQUE Virgile Ancely

FIGURATION Aude le Bihan

『オルフェオ』というとモンテヴェルディが有名ですが、これはルイージ・ロッシの作品でフランスで上演された初めてのイタリアオペラだそうです。

歌はソロ、重唱、合唱など変化に富んでいますが、歌った後に拍手をするようなアリアではなく、むしろ楽劇といった様相で、最初の一音から最後の一音まで拍手が被ることなく物語に集中して鑑賞することができました。

冒頭ハープの独奏が流れる中、一人佇むオルフェオ。最後も全く同じシーンに戻る。時代を現代に置き換え、エウリディーチェを失ったオルフェオの回想と幻想が交錯する演出。目新しい手法ではないかもしれませんが、活き活きとした登場人物が紡ぎだす物語は哀愁を帯びた秀作となってました。

セットは木造の壁に囲まれた空間に椅子とテーブルがあるだけ、黄泉の国では動物の被り物をした人達や羽を身に着けた神々が登場するのですが、その被り物や羽がセンス良くオルフォの幻想空間を創り上げてました。

物語の特徴としてモンテヴェルディの作品では出てこないアリステオ(アリスタイオス)というオルフェオと同じアポロの子が物語のキーパーソンとして登場します。オルフェオの恋人であるエウリディーチェに思いを募らせ、気を引こうとして巡らせた策略がエウリディーチェを死に至らせてしまうという話です。元の話はギリシャ神話にあるのですが、元の話は策略ではなくアリスタイオスから逃げようとしたエウリディーチェが偶然に毒蛇に噛まれてしまうという内容です。

前半はこのアリステオが歌う場面が多く、主役はオルフェオとエウリディーチェだけでなく、アリステオを含めた3人といっても過言ではありませんでした。

登場人物が多い上に字幕はフランス語だけとあって、あらすじを調べたくらいでは分からない部分は途中あったのですが、この3人を中心に鑑賞して十分に充実感を味わえた公演でした。

アリステオ役、エウリディーチェ役は共にイタリア人。美しく歌いながらも常に演技は自然体でほとんど演劇を見ているようでした。

アリステオ役のメゾは素朴な印象の少年声。エウリディーチェが毒ヘビに噛まれた後に解毒剤を渡して助ければ彼女の気持ちが傾くと思い込んで毒蛇を用意してしまうという『恋は盲目』状態の愚か者です。毒蛇に噛まれた後になんとか解毒剤を飲んでもらおうと必死になっている様子、死なせてしまった後悔と罪悪感で打ちひしがれる様子など、純粋すぎて愚かな若者そのものでした。

エウリディーチェ役のソプラノは1991年生まれ、まだ20代とあって外見も声も溌剌とした愛らしさ。

オルフェオ役のソプラノはオランダ人。役柄設定が知的で控え目なオルフェオで常に感情を抑え気味という印象でしたが、それゆえに漂う哀愁がありました。声も清楚で知的な印象で、エウリディーチェとの2人の重唱で共に引き立て合う美しさにはうっとりとさせられました。

脇を固めた歌手の人達もそれぞれ個性ある役柄を好演。ピグマリオンのコーラスも素晴らしく、特に黄泉の国の場面では圧倒されるような凄みにゾクっとさせられたのでした。

充実した公演の要はピション&ピグマリオン。チェンバロ、チェロ、リュートなどが優しく歌に寄り添い、間奏では密度が高く切れのある音でバイオリンが高揚感をもたらし、飽きることなく鑑賞できた公演でした。

この公演を観てしまったが故に1月のウィーンの公演は影が薄くなってしまった感がありますが、自分自身の健忘症を棚上げにしているだけかもしれません。

ネコは気がつくと棚に上がっている動物です。<(_ _)>

チケットを購入するにあたり、この公演の残席数が『アルシルダ』より更に少なく、4日ある公演のうち残席があるのは2公演のみ、しかも1席ずつという状況でした。この日残っていたのは4階席サイドで照明器具が設置されているため見にくい席ではあったのですが、そんな席であっても手に入れることができたのは幸いで、人気が高く売り切れになるだけの内容がある公演でした。

DIRECTION MUSICALE Raphaël Pichon

MISE EN SCÈNE Jetske Mijnssen

CHŒUR ET ORCHESTRE Ensemble Pygmalion chœur et orchestre

ORFEO Judith van Wanroij

EURYDICE Francesca Aspromonte

ARISTEO Giuseppina Bridelli

VENERE PROSERPINA Guilia Semenzato

AUGURE PLUTONE Nahuel Di Pierro

NUTRICE AMORE Ray Chenez

SATIRO Renato Dolcini

VECCHIA Dominique Visse

ENDIMIONE CARONTE Victor Torres

MOMO Marc Mauillon

APOLLO David Tricou

PREMIÈRE GRÂCE Alicia Amo

DEUXIÈME GRÂCE Violaine Le Chenadec

TROISIÈME GRÂCE Floriane Hasler

PREMIÈRE PARQUE Guillaume Gutiérrez

DEUXIÈME PARQUE Olivier Coiffet

TROISIÈME PARQUE Virgile Ancely

FIGURATION Aude le Bihan

『オルフェオ』というとモンテヴェルディが有名ですが、これはルイージ・ロッシの作品でフランスで上演された初めてのイタリアオペラだそうです。

歌はソロ、重唱、合唱など変化に富んでいますが、歌った後に拍手をするようなアリアではなく、むしろ楽劇といった様相で、最初の一音から最後の一音まで拍手が被ることなく物語に集中して鑑賞することができました。

冒頭ハープの独奏が流れる中、一人佇むオルフェオ。最後も全く同じシーンに戻る。時代を現代に置き換え、エウリディーチェを失ったオルフェオの回想と幻想が交錯する演出。目新しい手法ではないかもしれませんが、活き活きとした登場人物が紡ぎだす物語は哀愁を帯びた秀作となってました。

セットは木造の壁に囲まれた空間に椅子とテーブルがあるだけ、黄泉の国では動物の被り物をした人達や羽を身に着けた神々が登場するのですが、その被り物や羽がセンス良くオルフォの幻想空間を創り上げてました。

物語の特徴としてモンテヴェルディの作品では出てこないアリステオ(アリスタイオス)というオルフェオと同じアポロの子が物語のキーパーソンとして登場します。オルフェオの恋人であるエウリディーチェに思いを募らせ、気を引こうとして巡らせた策略がエウリディーチェを死に至らせてしまうという話です。元の話はギリシャ神話にあるのですが、元の話は策略ではなくアリスタイオスから逃げようとしたエウリディーチェが偶然に毒蛇に噛まれてしまうという内容です。

前半はこのアリステオが歌う場面が多く、主役はオルフェオとエウリディーチェだけでなく、アリステオを含めた3人といっても過言ではありませんでした。

登場人物が多い上に字幕はフランス語だけとあって、あらすじを調べたくらいでは分からない部分は途中あったのですが、この3人を中心に鑑賞して十分に充実感を味わえた公演でした。

アリステオ役、エウリディーチェ役は共にイタリア人。美しく歌いながらも常に演技は自然体でほとんど演劇を見ているようでした。

アリステオ役のメゾは素朴な印象の少年声。エウリディーチェが毒ヘビに噛まれた後に解毒剤を渡して助ければ彼女の気持ちが傾くと思い込んで毒蛇を用意してしまうという『恋は盲目』状態の愚か者です。毒蛇に噛まれた後になんとか解毒剤を飲んでもらおうと必死になっている様子、死なせてしまった後悔と罪悪感で打ちひしがれる様子など、純粋すぎて愚かな若者そのものでした。

エウリディーチェ役のソプラノは1991年生まれ、まだ20代とあって外見も声も溌剌とした愛らしさ。

オルフェオ役のソプラノはオランダ人。役柄設定が知的で控え目なオルフェオで常に感情を抑え気味という印象でしたが、それゆえに漂う哀愁がありました。声も清楚で知的な印象で、エウリディーチェとの2人の重唱で共に引き立て合う美しさにはうっとりとさせられました。

脇を固めた歌手の人達もそれぞれ個性ある役柄を好演。ピグマリオンのコーラスも素晴らしく、特に黄泉の国の場面では圧倒されるような凄みにゾクっとさせられたのでした。

充実した公演の要はピション&ピグマリオン。チェンバロ、チェロ、リュートなどが優しく歌に寄り添い、間奏では密度が高く切れのある音でバイオリンが高揚感をもたらし、飽きることなく鑑賞できた公演でした。

この公演を観てしまったが故に1月のウィーンの公演は影が薄くなってしまった感がありますが、自分自身の健忘症を棚上げにしているだけかもしれません。

ネコは気がつくと棚に上がっている動物です。<(_ _)>

アルシルダ・・Pokladnica nová budova SND・・2017/3/12 [オペラ]

1年以上放置して再開したのですが、一気に挙げた98公演の内、最もアクセス数が多いのは今のところ『エリオガバロ』で、他にもサバドゥスのコンサートなど古楽系の公演のほうがアクセスが多く、ネトレプコがエルザを歌ったドレスデンの公演はアクセス数が少ないという意外な結果になってます。古楽に興味を持つ人が増えているのでしょうか?

ブラスチラヴァを訪れたのは初めてですが、ウィーンの空港から直通のバスがあり、45分で街の中心まで行けてしまいます。スロヴァキア国立歌劇場は1776年に建てられた歴史的な劇場と2007年にオープンした新しい劇場とがありますが、この公演は新しい劇場での公演でした。今回は1泊だけの滞在だったので歴史のある劇場で鑑賞しなかったのですが、また来る機会のお楽しみとしました。

Conductor: Václav Luks

Stage direction and set design: David Radok

Arsilda: Olivia Vermeulen

Lisea: Lucile Richardot

Barzane: Kangmin Justin Kim

Tamese: Fernando Guimarães

Cisardo: Lisandro Abadie

Mirinda: Lenka Máčiková

Nicandro: Helena Hozová

Collegium 1704 and Collegium Vocale 1704

3月の旅行の最大の目的はこの公演。行こうと決めたのが1月末だったのですが、ここブラスチラヴァでは2公演しかないせいか9日は既に売り切れ、12日も安席しか残ってない状況でした。普通はお手頃価格席からなくなっていくのですが、ブラスチラヴァは物価が安く、最高額の席でも49EURなので良席からなくなってしまうのは仕方ありません。前方の端から3番目の19ユーロの席での鑑賞でしたが、それはもう病みつき![[るんるん]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/146.gif) になりそうなお得感でした。

になりそうなお得感でした。

ヴィヴァルディの『アルシルダ』は初めての鑑賞で、なおかつ字幕はスロヴァキア語しかないわけですから、予習しない![[猫]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/101.gif) でもあらすじだけは調べて臨みました。

でもあらすじだけは調べて臨みました。

演出のコンセプトは古往今来。

舞台はブルーグレイのパステルカラーの壁に囲まれ、セットは晩餐のテーブルと透明な椅子でしたが、登場人物の衣装とかつらは当時の舞台様式、いわゆるHIP(Histrically informed performance)の様相で、なおかつダンスや登場人物の動きもバロックジェスチャーのようだったので完全にHIPの演出かと思いきや、登場人物の動きは徐々にに自然な動きになり、休憩後の後半になってミリンダがタメーゼに思いを打ち明ける場面からやたら脱ぎだし、最後は完全に現代の衣装になってしまいました。それだけではなく、大詰めに指揮者が舞台に登って指揮をするにいたっては物語は現在進行形という印象になり、なおかつ、オリジナルと異なり覆水盆に返らず、各々が我が道を行くという結末で複雑な人間の内面を浮き彫りにしたのも現代的な感覚の演出でした。

物語は男性として生きることを強いられた女性が出てくる話ですが、HIP様式だった冒頭からその他大勢の中に女装の男性と男装の女性がいることも古往今来を意識した演出に思えました。

聴きごたえのあるアリア満載の音楽と華やかさのある舞台に魅了されていたのですが、演奏のテンポが演出が現代的になるにつれゆっくり目になり、アンニュイな雰囲気になっていったのは、覆水盆に返らずという演出に合わせてのことかと思います。ただ例のごとく時差が抜けきらない2日目の夜とあっては演奏がゆっくりになるにつれ、徐々に黒目がまぶたの裏に入ろうとするのを抑えきれず・・・舞台にいる人から見れば白目をむいている観客がいるのは気持ち悪いに違いないので、しばらく目をつぶってしまった時があったのは無念<(_ _)>でありました。

カーテンコールには演出家も登場し、賞賛に溢れてましたが、歌手で一番賞賛されていたのはCTのキム。シュヴェツィンゲンでエネアス役で聴いたときと同様の男前歌唱。くっきりとした声で声量もメゾと何ら遜色なく技術的にも聴かせてくれました。ただ今回は高音で乾き気味の声だったのが少々気になりましたが、エネアスを歌ったときはそういったことは気にならなかったので調子のせいなのか?いずれにせよまた聴く機会を楽しみにしたい人です。

リゼア役の人の歌い方が音域によって声質が変わるのが少々気になったのですが、タップリとしたアルト声は歌い方も含めて個性的で存在感がありました。

この公演は今後リール、カーン、ヴェルサイユなどで上演予定です。

ブラスチラヴァを訪れたのは初めてですが、ウィーンの空港から直通のバスがあり、45分で街の中心まで行けてしまいます。スロヴァキア国立歌劇場は1776年に建てられた歴史的な劇場と2007年にオープンした新しい劇場とがありますが、この公演は新しい劇場での公演でした。今回は1泊だけの滞在だったので歴史のある劇場で鑑賞しなかったのですが、また来る機会のお楽しみとしました。

Conductor: Václav Luks

Stage direction and set design: David Radok

Arsilda: Olivia Vermeulen

Lisea: Lucile Richardot

Barzane: Kangmin Justin Kim

Tamese: Fernando Guimarães

Cisardo: Lisandro Abadie

Mirinda: Lenka Máčiková

Nicandro: Helena Hozová

Collegium 1704 and Collegium Vocale 1704

3月の旅行の最大の目的はこの公演。行こうと決めたのが1月末だったのですが、ここブラスチラヴァでは2公演しかないせいか9日は既に売り切れ、12日も安席しか残ってない状況でした。普通はお手頃価格席からなくなっていくのですが、ブラスチラヴァは物価が安く、最高額の席でも49EURなので良席からなくなってしまうのは仕方ありません。前方の端から3番目の19ユーロの席での鑑賞でしたが、それはもう病みつき

ヴィヴァルディの『アルシルダ』は初めての鑑賞で、なおかつ字幕はスロヴァキア語しかないわけですから、予習しない

演出のコンセプトは古往今来。

舞台はブルーグレイのパステルカラーの壁に囲まれ、セットは晩餐のテーブルと透明な椅子でしたが、登場人物の衣装とかつらは当時の舞台様式、いわゆるHIP(Histrically informed performance)の様相で、なおかつダンスや登場人物の動きもバロックジェスチャーのようだったので完全にHIPの演出かと思いきや、登場人物の動きは徐々にに自然な動きになり、休憩後の後半になってミリンダがタメーゼに思いを打ち明ける場面からやたら脱ぎだし、最後は完全に現代の衣装になってしまいました。それだけではなく、大詰めに指揮者が舞台に登って指揮をするにいたっては物語は現在進行形という印象になり、なおかつ、オリジナルと異なり覆水盆に返らず、各々が我が道を行くという結末で複雑な人間の内面を浮き彫りにしたのも現代的な感覚の演出でした。

物語は男性として生きることを強いられた女性が出てくる話ですが、HIP様式だった冒頭からその他大勢の中に女装の男性と男装の女性がいることも古往今来を意識した演出に思えました。

聴きごたえのあるアリア満載の音楽と華やかさのある舞台に魅了されていたのですが、演奏のテンポが演出が現代的になるにつれゆっくり目になり、アンニュイな雰囲気になっていったのは、覆水盆に返らずという演出に合わせてのことかと思います。ただ例のごとく時差が抜けきらない2日目の夜とあっては演奏がゆっくりになるにつれ、徐々に黒目がまぶたの裏に入ろうとするのを抑えきれず・・・舞台にいる人から見れば白目をむいている観客がいるのは気持ち悪いに違いないので、しばらく目をつぶってしまった時があったのは無念<(_ _)>でありました。

カーテンコールには演出家も登場し、賞賛に溢れてましたが、歌手で一番賞賛されていたのはCTのキム。シュヴェツィンゲンでエネアス役で聴いたときと同様の男前歌唱。くっきりとした声で声量もメゾと何ら遜色なく技術的にも聴かせてくれました。ただ今回は高音で乾き気味の声だったのが少々気になりましたが、エネアスを歌ったときはそういったことは気にならなかったので調子のせいなのか?いずれにせよまた聴く機会を楽しみにしたい人です。

リゼア役の人の歌い方が音域によって声質が変わるのが少々気になったのですが、タップリとしたアルト声は歌い方も含めて個性的で存在感がありました。

この公演は今後リール、カーン、ヴェルサイユなどで上演予定です。

ドン・ジョヴァンニ・・Opernhaus Zürich・・2017/3/11 [オペラ]

Musikalische Leitung Riccardo Minasi

Inszenierung Sebastian Baumgarten

Don Giovanni Simon Keenlyside

Don Ottavio Mauro Peter

Donna Anna Susanna Phillips

Komtur Wenwei Zhang

Donna Elvira Layla Claire

Leporello Adam Palka

Zerlina Olga Kulchynska

Masetto Krzysztof Baczyk

3月の旅行は古楽中心。ブラスチラヴァでヴィヴァルディの『アルシルダ』ボルドーでロッシの『オルフォ』を鑑賞するのが目的だったのですが、日本からの到着日に思わぬ棚ボタがありました。

オリジナルのタイトルロールは7月にバイエルンで鑑賞した『ボエーム』で好演していたモルナールで楽しみではあったのですが、なんと病欠で代役はキーンリーサイド。キーンリーサイドのドンジョを聴くのは初めてで、おまけにこの日はスポンサー付きの公演でチケットがすごくお得な公演とあって、たった25CHF、3000円くらいで鑑賞できるなんて申し訳なくなるくらいのお得感でした。

代役となったキーンリーサイドは6日にここチューリッヒでリサイタルを終えた後、7日に帰国したのですが、次の日の8日には連絡を受けチューリッヒにトンボ返り、3日間のリハでこの11日の公演に臨んだそうです。この公演は初演ではなく再演なのでリハの期間は初演ほど長くはないでしょうが、それでも普通でない演出なので結構大変だったかと想像します。

ここはいつも開演の15分前に観客席に入れてもらえるのですが、既に舞台には映像が写し出されてました。全身ピンクの作業着に水色のエプロンをつけた大勢の人達が看板に文字をペイントしている映像で、書いてあることは『裁判所に行きます』とか『神を恐れよ』等々。この全身ピンクの人達はその後黒子のような役回りで時々舞台に登場するのですが、黒い衣装ではなくピンクなのでピン子。最後には大勢のピン子がうじょうじょと舞台に登場・・・などと書くと少々、いや大分イメージするものが違う方向に行ってしまうので、桃色ということで桃子と書くことにしましょう。最後は大勢の桃子たちが舞台に登場してセットをトットと片付ける様子は劇中劇の様相も呈してました。

舞台は奥に教会のセットがあり、『裁判所』『神を恐れよ』などと書いてあったことも含めて、傍若無人の不道徳者に神の裁きが降りないわけがないという意図があったのは明白でしたが、奇妙さ満載の軽いノリで仕上げていたのがこの作品の悲劇的側面を抑える効果となり、ブッファであることを強調した面白さになってました。

ドンジョのキャラクターは完全に奇人変人。冒頭は獣の着ぐるみでアンナを襲い、途中の白髪の姿はバックトゥーザフューチャーのドクを連想しましたが、大詰めの晩餐の場面では羊の角のついた被り物という出で立ちで、外見からして終始普通でない傍若無人ぶり。一方レポレッロは実直な執事といった真面目な外見で、なおかつ片足を引きずる姿には、奇人変人のご主人様にほとほと困り果てているけれども雇ってくれていることに恩義を感じているという設定。この2人のからみが面白く、自然な流れで途中レチをドイツ語で入れるという変化球にも上手さありました。

奇妙な場面が多々ある演出である一方で、ミナージ指揮の演奏は控え目で上品だったのが絶妙なバランス。歌いながら演技も要求される演出で、そのため音楽だけ聴いていると普通と異なるテンポの変化もなきにしもあらずでしたが、演技を伴っているので違和感はありませんでした。

ここぞというアリアはゆっくりと歌わせていて、良かったのはオッターヴィオのペーター。おおらかで柔らかな歌声は聴きごたえがありました。

地獄落ちの演奏も思いの外あっさりと軽い印象だったのですが、その後、重唱の背後で全身ピンクの桃子達がそそくさとセットを片付け始めるという演出には合っていて、こんな不届きものの話なぞトットと片付けて帰ろう帰ろう!といった軽いノリには最後まで徹底したブッファの精神を感じてしまいました。

カーテンコールでキーンリーサイドは労うように出演者一人一人の肩や背中をたたいてましたが、急な代役で大変なことがあってもやりがいもあったことでしょう。どんな演出であっても代役であってもフィットしてしまうのはさすが百戦錬磨のベテランであります。

チームワークよく一つにまとまった公演にカーテンコールは賞賛に溢れてました。

演出は凡庸でも難解すぎても到着日は睡魔に襲われるハメになることが多いのですが、奇妙な演出は脳に適度な刺激となって、到着日にもかかわらず全くウトウトすることなく楽しめた公演でした。

夢遊病の女・・Wiener Staatsoper・・2017/1/13 [オペラ]

DIRIGENT Guillermo García Calvo

REGIE UND LICHT Marco Arturo Marelli

Graf Rodolfo Luca Pisaroni

Amina Daniela Fally

Elvino Juan Diego Flórez

Lisa Maria Nazarova

Alessio Manuel Walser

Teresa Rosie Aldridge

ユニコーンは姿を現さず、これでペガサスまで現れなかったら余程普段の行いが悪いということですが、しっかり姿を現してくれてホッとしました。もちろん見終わったあとはそれだけで満足感があったのは間違いありません。しかし、その後3月にも何公演か鑑賞すると1月に観た公演の中で最も印象が薄くなってしまったのはこの公演で、感想を書こうにも???

それって、ただの痴呆じゃない?というのも否定できないのは情けないところではあるのですが、印象に残らないのはほとんど想定内の公演だったのが理由という感がなきにしもあらず。

フローレスもピサローニもこれくらい歌えて当たり前。ファリーのコロラトゥーラがピッチが怪しいと感じる部分が少々ありながらも以前聴いたときよりも声の密度が高くなったようで、想像していたよりは良かったのですが、それでも新鮮な印象が残るというほどでもなく・・・・。

バルトリの『チェネレントラ』でも同様の感想を書いたことがありますが、いくら素晴らしい歌手の人でも何回か聴いていると最初に聴いたときのような感動は得難くなってくるものです。

そこで重要なのは演出であるのですが、スイスの雰囲気があって決して悪くはないけど面白くもないというのが正直なところ。

ここウィーンは相変わらず演奏は上手いし、一流の劇場であることに何の疑いの余地はないのですが、保守的な演出ばかりで3日間も続けて鑑賞すると、当分来なくてよいかと思ってしまいました。取り組み姿勢といった面で、今時4回転ジャンプのない男子フィギュアスケートのような演出ばかりというのはいかがなものか?

3日間続けてここで鑑賞したのが間違いだったのでしょう。

それでもこういった普通の演出を好む人達は相当数いるので、このまま保守的な路線で存続する意義もあるのかもしれません。個人的には新国や予算のないイタリアだけで十分だと思うのですが・・・・。

REGIE UND LICHT Marco Arturo Marelli

Graf Rodolfo Luca Pisaroni

Amina Daniela Fally

Elvino Juan Diego Flórez

Lisa Maria Nazarova

Alessio Manuel Walser

Teresa Rosie Aldridge

ユニコーンは姿を現さず、これでペガサスまで現れなかったら余程普段の行いが悪いということですが、しっかり姿を現してくれてホッとしました。もちろん見終わったあとはそれだけで満足感があったのは間違いありません。しかし、その後3月にも何公演か鑑賞すると1月に観た公演の中で最も印象が薄くなってしまったのはこの公演で、感想を書こうにも???

それって、ただの痴呆じゃない?というのも否定できないのは情けないところではあるのですが、印象に残らないのはほとんど想定内の公演だったのが理由という感がなきにしもあらず。

フローレスもピサローニもこれくらい歌えて当たり前。ファリーのコロラトゥーラがピッチが怪しいと感じる部分が少々ありながらも以前聴いたときよりも声の密度が高くなったようで、想像していたよりは良かったのですが、それでも新鮮な印象が残るというほどでもなく・・・・。

バルトリの『チェネレントラ』でも同様の感想を書いたことがありますが、いくら素晴らしい歌手の人でも何回か聴いていると最初に聴いたときのような感動は得難くなってくるものです。

そこで重要なのは演出であるのですが、スイスの雰囲気があって決して悪くはないけど面白くもないというのが正直なところ。

ここウィーンは相変わらず演奏は上手いし、一流の劇場であることに何の疑いの余地はないのですが、保守的な演出ばかりで3日間も続けて鑑賞すると、当分来なくてよいかと思ってしまいました。取り組み姿勢といった面で、今時4回転ジャンプのない男子フィギュアスケートのような演出ばかりというのはいかがなものか?

3日間続けてここで鑑賞したのが間違いだったのでしょう。

それでもこういった普通の演出を好む人達は相当数いるので、このまま保守的な路線で存続する意義もあるのかもしれません。個人的には新国や予算のないイタリアだけで十分だと思うのですが・・・・。

死の都・・・Wiener Staatsoper・・2017/1/12 [オペラ]

DIRIGENT Mikko Franck

REGIE Willy Decker

Paul Herbert Lippert

Die Erscheinung Mariens, Pauls verstorbener Gattin Camilla Nylund

Frank, Pauls Freund Adrian Eröd

Brigitta Janina Baechle

Juliette Simina Ivan

Lucienne Miriam Albano

Victorin Joseph Dennis

Graf Albert Thomas Ebenstein

1月の旅行の目的はユニコーン(フォークト)&ペガサス(フローレス)。異次元ツアーといったところでしたが・・・ユニコーンは姿を現さず・・・・。

改めてパウルという役は難役なのだと思い知らされたわけです。代役といっても引き受ける人を見つけるのは至難の業であろうことは想像に難くなく、代役を務めた人はウィーンのアンサンブルの人で、歌い通しただけでも立派なのかもしれません。

『死の都』といえば喪失感に震災を思い出すのはパブロフの犬状態になってしまっているのですが、今回は思い浮かべてはいけないと思ってしまいました。終始![[猫]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/101.gif) を襲った喪失感はフォークトがいないという喪失感でしかなく、またいつか聴く機会もあるだろうという希望のある喪失感でしかありませんでした。

を襲った喪失感はフォークトがいないという喪失感でしかなく、またいつか聴く機会もあるだろうという希望のある喪失感でしかありませんでした。

演出は舞台奥にパウルの想像である空間がある分かりやすいものでしたが、マリーの遺髪は一部ではなくカツラのようで、そのためマリー役はスキンヘッドだったのが最初は少々違和感がなきにしもあらずでした。しかし、マリー役がスキンヘッドでも美しいニュルンドで、女優のようにも見える演出にはハマリ役でした。

エレートはフランクとフリッツでは別人の趣で上手さは相変わらず。

奥行と深みのある演奏は作品の美しさを伝えていて、またパウルに振られることがあったとしても懲りずに聴きに来ずにはいられないと思わされたのでした。

REGIE Willy Decker

Paul Herbert Lippert

Die Erscheinung Mariens, Pauls verstorbener Gattin Camilla Nylund

Frank, Pauls Freund Adrian Eröd

Brigitta Janina Baechle

Juliette Simina Ivan

Lucienne Miriam Albano

Victorin Joseph Dennis

Graf Albert Thomas Ebenstein

1月の旅行の目的はユニコーン(フォークト)&ペガサス(フローレス)。異次元ツアーといったところでしたが・・・ユニコーンは姿を現さず・・・・。

改めてパウルという役は難役なのだと思い知らされたわけです。代役といっても引き受ける人を見つけるのは至難の業であろうことは想像に難くなく、代役を務めた人はウィーンのアンサンブルの人で、歌い通しただけでも立派なのかもしれません。

『死の都』といえば喪失感に震災を思い出すのはパブロフの犬状態になってしまっているのですが、今回は思い浮かべてはいけないと思ってしまいました。終始

演出は舞台奥にパウルの想像である空間がある分かりやすいものでしたが、マリーの遺髪は一部ではなくカツラのようで、そのためマリー役はスキンヘッドだったのが最初は少々違和感がなきにしもあらずでした。しかし、マリー役がスキンヘッドでも美しいニュルンドで、女優のようにも見える演出にはハマリ役でした。

エレートはフランクとフリッツでは別人の趣で上手さは相変わらず。

奥行と深みのある演奏は作品の美しさを伝えていて、またパウルに振られることがあったとしても懲りずに聴きに来ずにはいられないと思わされたのでした。

西部の娘・・・Wiener Staatsoper・・・2017/1/11 [オペラ]

DIRIGENT Marco Armiliato

BÜHNENBILD Marco Arturo Marelli

Minnie Emily Magee

Sheriff Jack Rance Andrzej Dobber

Dick Johnson (Ramerrez) Aleksandrs Antonenko

Nick Carlos Osuna

Ashby Alexandru Moisiuc

Sonora Boaz Daniel

Trin Thomas Ebenstein

Sid Hans Peter Kammerer

Bello Igor Onishchenko

Harry Peter Jelosits

Joe Benedikt Kobel

Happy Clemens Unterreiner

Larkens Marcus Pelz

Billy Jackrabbit Ryan Speedo Green

Wowkle Ilseyar Khayrullova

Jake Wallace Orhan Yildiz

José Castro Orhan Yildiz

Postillion Wolfram Igor Dernt

ウィーンに来た目的はフォークトの『死の都』&フローレスの『夢遊病の女』で、この日はオマケといえばオマケではあったのですが、アントネンコを聴くのは初めてということで楽しみではありました。

2013年にプルミエだったはずの演出ですが、一体どこに新しさがあるのかと思うほどフツー。しかし、何か新鮮さを示したかったのか?最後ミニーとジョンソンが旅立つ乗り物が客席から笑いが漏れるようなもの。その後の幕引きがかなり重い演出であるだけに、この乗り物はいかがなものかと思わざるをえませんでした。

アルミリアート指揮の演奏の鳴らしっぷりはたたみかけるような緊張感をもたらすものでしたが、反面、抒情的な印象は希薄で、ミニーの小屋で愛を確かめ合う場面も浪漫的というより、その後の切迫した状況への序章のような雰囲気でした。

歌手の歌い方は歌うというより台詞を言うように途切れがちに聞こえ、楽劇といった様相を呈すものでしたが、たたみかけるような緊張感は迫真の演技を伴ってミニーとランスとのカードゲームの駆け引きでピークに達したというところでした。

アントネンコは張りのある良い声でしたが、途切れがちな歌い方だったことで良いのか悪いのかわからないといった感あり、しかし以前同役で聴いたことがあるマギーも今回は途切れがちに歌っていたという印象だったので、アルミリアートの意図でそういった歌い方にしたのか?爆演でそういった歌い方をしたほうが楽だったのか?

決して悪い公演ではなかったのですが、鑑賞する自分自身の心構えがオマケだったこともあって、オマケはオマケでした。

アルチーナ・・・Opernhaus Zürich・・・2017/1/10 [オペラ]

今年に入ってからも2回遠征して7公演鑑賞しているのですが、既に忘却が進みつつあり、これ以上溜めるとまたとてつもなく書くのが面倒になる気がするので、これからは印象に残っていることを1公演ずつあげていこうと思います。

Musikalische Leitung Giovanni Antonini

Inszenierung Christof Loy

Alcina Cecilia Bartoli

Ruggiero Philippe Jaroussky

Morgana Julie Fuchs

Bradamante Varduhi Abrahamyan

Oronte Fabio Trümpy

Melisso Krzysztof Baczyk

Orchestra La Scintilla

演出は劇中劇。アルチーナ、モルガーナ、ルッジェーロは役者さん。冒頭ドロットニングホルムやチェスキークルムロフのようなバロック劇場で当時のスタイルで歌うのがお洒落で可愛らしく、見た目も華やかな演出でした。モルガーナとメリッソはスーツ姿で現れ、共演者であるアルチーナの虜になってしまったルッジェーロを取り戻しにくるという設定。オベルトの場面はカットでしたが、全く不自然さはありませんでした。

バルトリの公演はどうしてもバルトリに注目が集まってしまいがちですが、今回は他の歌手の人達がそれぞれ個性のある密度の高い声で技術的にも聴かせてくれたので、声だけに言及すると一番魅力に乏しいのはバルトリではないかと思えてしまったほど。しかし、弱音での繊細なコロラトゥーラには微妙な女心にホロリとさせられるものがあり、やはりバルトリは凄いと思わされたのです。

ルッジェーロ役のジャルスキーは同役をエクスで聴いたことがあり、その時も良かったのですが、ベタッとした音響調整感で耳が疲れて不覚にも途中ウトウトしてしまったのでした。今回は到着日ではありましたが、途中ウトウトすることもなく濃密な声とアジリタを堪能させてもらいました。舞台センスもすごく良くてルッジェーロという役はハマリ役。後半の聴かせどころSta nell'Ircanaはダンサー達に交ざって体育会系ダンスや腕立て伏せをしながらも見事に歌い、すごく楽しい見せどころでもありました。ただし、どうしてもダンサー達の体育会系ダンスはバタバタと音がしてしまい、せっかくの聴かせどころなのに勿体なく、音をたてない体育会系運動にできないものかとも思ったのでした。

他の出演者の人達も良くて満足感の高い公演で、カーテンコールは賞賛に溢れてました。

Musikalische Leitung Giovanni Antonini

Inszenierung Christof Loy

Alcina Cecilia Bartoli

Ruggiero Philippe Jaroussky

Morgana Julie Fuchs

Bradamante Varduhi Abrahamyan

Oronte Fabio Trümpy

Melisso Krzysztof Baczyk

Orchestra La Scintilla

演出は劇中劇。アルチーナ、モルガーナ、ルッジェーロは役者さん。冒頭ドロットニングホルムやチェスキークルムロフのようなバロック劇場で当時のスタイルで歌うのがお洒落で可愛らしく、見た目も華やかな演出でした。モルガーナとメリッソはスーツ姿で現れ、共演者であるアルチーナの虜になってしまったルッジェーロを取り戻しにくるという設定。オベルトの場面はカットでしたが、全く不自然さはありませんでした。

バルトリの公演はどうしてもバルトリに注目が集まってしまいがちですが、今回は他の歌手の人達がそれぞれ個性のある密度の高い声で技術的にも聴かせてくれたので、声だけに言及すると一番魅力に乏しいのはバルトリではないかと思えてしまったほど。しかし、弱音での繊細なコロラトゥーラには微妙な女心にホロリとさせられるものがあり、やはりバルトリは凄いと思わされたのです。

ルッジェーロ役のジャルスキーは同役をエクスで聴いたことがあり、その時も良かったのですが、ベタッとした音響調整感で耳が疲れて不覚にも途中ウトウトしてしまったのでした。今回は到着日ではありましたが、途中ウトウトすることもなく濃密な声とアジリタを堪能させてもらいました。舞台センスもすごく良くてルッジェーロという役はハマリ役。後半の聴かせどころSta nell'Ircanaはダンサー達に交ざって体育会系ダンスや腕立て伏せをしながらも見事に歌い、すごく楽しい見せどころでもありました。ただし、どうしてもダンサー達の体育会系ダンスはバタバタと音がしてしまい、せっかくの聴かせどころなのに勿体なく、音をたてない体育会系運動にできないものかとも思ったのでした。

他の出演者の人達も良くて満足感の高い公演で、カーテンコールは賞賛に溢れてました。

生存確認 [虫シリーズ]

はい(・∀・)/ ![[猫]](https://blog.ss-blog.jp/_images_e/101.gif) 普通に生きてます。

普通に生きてます。

どうということでもないので無視してください・・・64・・・虫シリーズです。

かなり長期にわたり、放置してしまいました。しばらくは観に行っても書くことに時間を取れない状況が続き、鑑賞した公演のキャストを入力するだけで放置してました。そういった状況が続くとブログに時間を割くこと自体がバカバカしいこととしか思えなくなり、どうでもよいことになってしまいました。しかし、バカバカしいことは嫌いでなく、むしろ好きなのが如何ともしがたい性分であります。

昨年度末までに鑑賞した98公演(1公演はストによりキャンセル)を一気にアップしました。中には鑑賞後にメモを残した公演もありますが、ほとんど忘却のかなたといった公演もあり、賞味期限切れのしけた感想でしかないので、読んでも面白くないと思います。よって無視してください。虫でよろしくお願いします。98公演ともなると写真の整理だけでも大変で、書いては途中で嫌になり放置、また書いては放置を繰り返してました。

特に印象に残った公演をいくつかここに挙げておきます。(演目クリック)

松風・・・STAATSOPER in SCHILLER THEATER・・・2015/7/12

ラインの黄金・・・JAHRHUNDERTHALLE BOCHUM・・・2015/9/16

ニュルンベルクのマイスタージンガー・・STAATSOPER IM SCHILLER THEATER・・2015/10/11

また、ヴェルディはあまり興味がないのですが、そんな中でもこれは秀作と思ったのが次の2公演。

マクベス・・・Wiener Staatsoper・・・2015/10/10

マクベス・・・Opernhaus Zürich・・・2016/4/19

鑑賞した公演は興味があって観に行っているので、ほとんどが満足感が高く、他にも挙げるときりがなくなってしまいますが、そんな中でも一番の忘れえぬ公演といえばボータ氏のおそらくは最後のオペラ公演以外ありません。

トゥーランドット・・Bayerische Staatsoper・・2016/7/7

復帰を喜んでいただけに喪失感は大きく、完全復帰を信じて臨まれたのか、この公演を最後と覚悟して臨まれたのか、いずれにしても思い出しては胸が痛くなるのは禁じえずにいます。

今年に入ってからも4公演ほど鑑賞してますが、それは追々・・・・といってもここまで書いただけで疲れてしまったので、また相当放置してしまうかもしれません。

尚、相変わらずあらすじを調べる以外はほとんど予習なしで聴いてくるのですが、疑問だったことなどについて、ネット上に無償で学術的資料を提供している評論家の方々、愛好家の方々には大変ありがたく参考にさせていただいてます。特に御殿先生とオペラ対訳さま、ありがとうございます<(_ _)>

また、なぜか放置していた間にアクセス数が100万を超えてしまいました。(ソネットはページアクセス数) 恐縮でございます<(_ _)>

どうということでもないので無視してください・・・64・・・虫シリーズです。

かなり長期にわたり、放置してしまいました。しばらくは観に行っても書くことに時間を取れない状況が続き、鑑賞した公演のキャストを入力するだけで放置してました。そういった状況が続くとブログに時間を割くこと自体がバカバカしいこととしか思えなくなり、どうでもよいことになってしまいました。しかし、バカバカしいことは嫌いでなく、むしろ好きなのが如何ともしがたい性分であります。

昨年度末までに鑑賞した98公演(1公演はストによりキャンセル)を一気にアップしました。中には鑑賞後にメモを残した公演もありますが、ほとんど忘却のかなたといった公演もあり、賞味期限切れのしけた感想でしかないので、読んでも面白くないと思います。よって無視してください。虫でよろしくお願いします。98公演ともなると写真の整理だけでも大変で、書いては途中で嫌になり放置、また書いては放置を繰り返してました。

特に印象に残った公演をいくつかここに挙げておきます。(演目クリック)

松風・・・STAATSOPER in SCHILLER THEATER・・・2015/7/12

ラインの黄金・・・JAHRHUNDERTHALLE BOCHUM・・・2015/9/16

ニュルンベルクのマイスタージンガー・・STAATSOPER IM SCHILLER THEATER・・2015/10/11

また、ヴェルディはあまり興味がないのですが、そんな中でもこれは秀作と思ったのが次の2公演。

マクベス・・・Wiener Staatsoper・・・2015/10/10

マクベス・・・Opernhaus Zürich・・・2016/4/19

鑑賞した公演は興味があって観に行っているので、ほとんどが満足感が高く、他にも挙げるときりがなくなってしまいますが、そんな中でも一番の忘れえぬ公演といえばボータ氏のおそらくは最後のオペラ公演以外ありません。

トゥーランドット・・Bayerische Staatsoper・・2016/7/7

復帰を喜んでいただけに喪失感は大きく、完全復帰を信じて臨まれたのか、この公演を最後と覚悟して臨まれたのか、いずれにしても思い出しては胸が痛くなるのは禁じえずにいます。

今年に入ってからも4公演ほど鑑賞してますが、それは追々・・・・といってもここまで書いただけで疲れてしまったので、また相当放置してしまうかもしれません。

尚、相変わらずあらすじを調べる以外はほとんど予習なしで聴いてくるのですが、疑問だったことなどについて、ネット上に無償で学術的資料を提供している評論家の方々、愛好家の方々には大変ありがたく参考にさせていただいてます。特に御殿先生とオペラ対訳さま、ありがとうございます<(_ _)>

また、なぜか放置していた間にアクセス数が100万を超えてしまいました。(ソネットはページアクセス数) 恐縮でございます<(_ _)>

ユグノー教徒・・・Deutsche Oper Berlin・・・2016/11/13 [オペラ]

Musikalische Leitung Michele Mariotti

Inszenierung David Alden

Marguerite von Valois Patrizia Ciofi

Graf von Saint-Bris Derek Welton

Graf von Nevers Marc Barrard

Valentine Olesya Golovneva

UrbainIrene Irene Roberts

Tavannes / 1. Mönch Paul Kaufmann

Cossé Andrew Dickinson

Méru / 2. Mönch John Carpenter

Thoré / Maurevert Alexei Botnarciuc

de Retz / 3. Mönch Stephen Bronk

Raoul von Nangis Juan Diego Flórez

Marcel Ante Jerkunica

Bois-Rosé Robert Watson

Ein Nachtwächter Ben Wager

開演17時、途中30分の休憩が2回、終演22時・・・・ワーグナーなみの長さです。

マイアベーアは初めてということで楽しみではありましたが、前半はコメディかショーのような部分があり、違和感と古臭い印象は否めませんでした。無論ミュージカルはまだない時代、オペラにミュージカル的要素があったのは自然なことなのかもしれません。当時流行ったグランドオペラということで、その後の作曲家に影響を与えたそうですが、これを聴いたことでグノーの『ファウスト』やヴェルディの『トロヴァトーレ』のオチャラケ部分も納得できてしまいました。

しかし、長いアリアの作り方が実に巧妙で、アカペラやバイオリンとの掛け合いが印象的であり、前半のオチャラケから徐々に緊張感が高まっていくのは見事な作品です。そこにはもちろんマリオッティの作品全体を構築する上手さもあって、長いアリアでも決してリサイタルモードと感じることはなく、自然な流れで徐々に緊張感を高めることに成功していたに違いありません。

2015年7月にスカラで聴いたときにペガサスの羽が小さくなったと感じてしまったフローレスですが、長いアリアでも高音を力強く決めまくり。やはり只者ではありません。ペガサスはペガサス、普通のサラブレッドとは違う次元を走ってます。などと考えながら聴いていたら舞台に巨大なペガサスが出現したのには笑ってしまいました。一瞬

ヴァランティーヌ役の人も好演していてフローレスとの重唱は聴きごたえ満点。

ひときわ背が高かったのがマルセル役のジェルクニカ。この人はリセウの『パルジファル』に出演していて、その時は出演者全員似たり寄ったりの背丈で大柄な人だとは思いませんでしたが、やはりワーグナーも歌える人は大柄です。リセウの『パルジファル』でも好演してましたが、キャスト表を見なければ同一人物と分からないほど声の印象が異なり、素朴で誠実な印象がありながら力強さと意思の強さも伝わる歌いっぷりで好印象でした。

この作品はサン・バルテルミの虐殺を元に創られたそうですが、演出はマイアベーアが生きていたころのように見えた時代設定でした。鑑賞したのはプルミエ初日ということで、カーテンコールは演出にだけブラヴォーに混ざってブーイングも少々ありましたが、いつの時代も世界のどこかでサン・バルテルミの虐殺を想起させることが起きているのではないか?ということを鑑みれば、時代設定は問題ではないように思えました。

ここベルリンはフランスでユグノー教徒が迫害された時代、移民として受け入れたいう歴史があるそうです。アスパラガスを持ち込んだのも彼らだったとのこと。ユグノー博物館もあるので、次回行ってみようと思います。移民を受け入れるという姿勢は現代まで続く伝統でしょうか?移民がもたらす恩恵も知っている国ということかもしれませんが、事件が起こるたびに痛ましく、寛容であり続けることの厳しさも知っている国であるのは間違いありません。

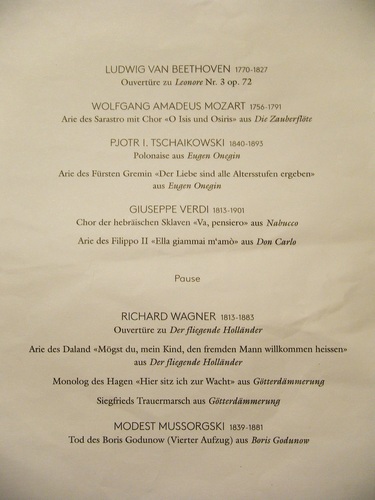

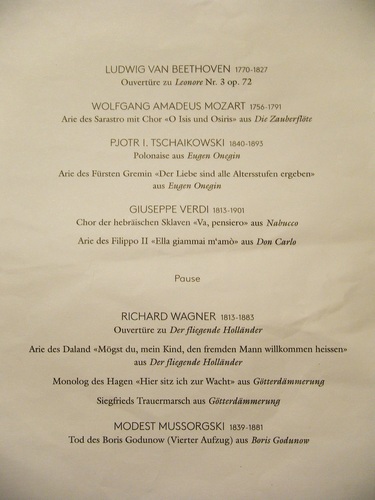

マッティ サルミネン・・・・・2016/11/12 [コンサート・リサイタル]

Leif Segerstam, Dirigent

Matti Salminen, Bass

Yulia Mennibaeva, Mezzosopran (Fjodor)

Otar Jorjikia, Tenor (Schujskij)

Valeriy Murga, Bariton (Schtschelkalow)

Pavel Daniluk, Bass (Pimen)

Arien aus «Die Zauberflöte»,

«Eugen Onegin», «Don Carlo»,

«Der fliegende Holländer»,

«Götterdämmerung», «Boris Godunow»

マッティ・サルミネンのさよならコンサートです。ここチューリッヒでも人気が高く、最後の公演を惜しむ観客で一杯でした。19時開演、21時頃終演と表示があったのですが、すごくお話好きで会場をなごませ、終了は22時を過ぎてました。

オケの演奏もすごく良くて、どのプログラムも充実してましたが、圧巻だったのはボリスゴドノフの死の場面、他の歌手を交えたパフォーマンスは臨場感に満ちたものでした。

今までサルミネンを聴けたのはここチューリッヒで聴いたオランダ人でのダーランド役だけ。まだ歌ってくれる機会はどこかでないものかと調べてしまいました。なんとか聴きに行きたいものです。

ところでチューリッヒのオランダ人でタイトルロールを歌ったステンスヴォルトはもう引退してしまったのでしょうか?地獄から這い上がってきたような凄みにはゾクっとさせられました。超ベテランだとも知らず、また聴く機会もあるかと思っていたのですが、最近おみかけしません。

超ベテランの味わいは引退する前に聴いておかなくてはとつくづく思った公演でした。

Matti Salminen, Bass

Yulia Mennibaeva, Mezzosopran (Fjodor)

Otar Jorjikia, Tenor (Schujskij)

Valeriy Murga, Bariton (Schtschelkalow)

Pavel Daniluk, Bass (Pimen)

Arien aus «Die Zauberflöte»,

«Eugen Onegin», «Don Carlo»,

«Der fliegende Holländer»,

«Götterdämmerung», «Boris Godunow»

マッティ・サルミネンのさよならコンサートです。ここチューリッヒでも人気が高く、最後の公演を惜しむ観客で一杯でした。19時開演、21時頃終演と表示があったのですが、すごくお話好きで会場をなごませ、終了は22時を過ぎてました。

オケの演奏もすごく良くて、どのプログラムも充実してましたが、圧巻だったのはボリスゴドノフの死の場面、他の歌手を交えたパフォーマンスは臨場感に満ちたものでした。

今までサルミネンを聴けたのはここチューリッヒで聴いたオランダ人でのダーランド役だけ。まだ歌ってくれる機会はどこかでないものかと調べてしまいました。なんとか聴きに行きたいものです。

ところでチューリッヒのオランダ人でタイトルロールを歌ったステンスヴォルトはもう引退してしまったのでしょうか?地獄から這い上がってきたような凄みにはゾクっとさせられました。超ベテランだとも知らず、また聴く機会もあるかと思っていたのですが、最近おみかけしません。

超ベテランの味わいは引退する前に聴いておかなくてはとつくづく思った公演でした。

シロエ・・・Opéra de Lausanne・・2016/11/11 [オペラ]

Siroe Max Emanuel Cencic

Laodice Julia Lezhneva

Emira Roxana Constantinescu

Medarse Mary-Ellen Nesi

Cosroe Juan Sancho

Arasse Dilyara Idrisova

Armonia Atenea

Direction musicale et clavecin George Petrou

Mise en espace Max Emanuel Cencic

11月の旅行の最大の目的はこの公演。ユリアちゃんとディリヤラちゃん!

以前アン・デア・ウィーンでコンサート形式で聴いて以来、同じメンバーで演出つきの公演があったら聞き逃してなるものかと意を固めてました。アラッセ役がディリヤラちゃんに変わりましたが、ディリヤラちゃんもハレの『アレッサンドロ』で聴いて以来、また聴く機会があればと思っていたので願ったりかなったり。

ユリアちゃんもディリヤラちゃんも1989年生まれなのでまだ20代。

2人共小柄なので、衣装を身に着けた姿は中学生の学芸会かと思ってしまうような可愛らしさですが、2人共歌うと凄い!

特にユリアちゃんはその声の豊潤さ、歌唱技術の見事さは既に旬に入ったと言ってもよく、その可能性はバルトリ以上という話も耳にしましたが、それも過言ではないと思えるほど。シロエを窮地に追いやる諸悪の根源であるラオディーチェ役ですが、可愛い外見にもかかわらず、豊潤な声はふてぶてしい熟女を彷彿とさせることもありました。

ディリヤラちゃんは声は可憐な印象。今回は忠実な家臣とうことでヒゲをつけての男性の役とあって可愛すぎる声とのギャップが不思議な面白さになってましたが、心優しい忠臣という印象で今回も見事なアジリタ三昧。それほど歌う機会の多くない役だったのが残念に思えたくらいでした。

また、古楽を聴くようになってから、おそらく一番聴く機会が多いのがテノールのサンチョ。剛柔ともに熟すといった感があって、どの役でも安定して好演しているので、ワーグナーにおけるユンのように何故かいつもいるという貴重な存在かもしれません。

演出はタイトルロールのツェンチッチによるものですが、オケが舞台奥で演奏し、紗幕をはさみ、その前で衣装を身に着けた出演者が演技をしながら歌うというスタイル。

背景に映像が映し出され、セットは椅子とテーブルと敷物という簡素なものですが、衣装を含めて雰囲気のよいものでした。

演奏のほうは大雑把ではありましたが、歌手の好演で十分。

コンサート形式では見事なアジリタ三昧歌合戦という印象でしたが、演出があることによって歌手の人たちもより感情をこめて歌い、物語の信憑性が高い見応えもある公演になってました。

この公演は2017年5月にヴィースバーデンで再演の予定です。

フィガロの結婚・・・Teatro alla Scala・・・2016/11/10 [オペラ]

Conductor Franz Welser-Möst

Staging Frederic Wake-Walker

Il Conte Simon Keenlyside

La Contessa Diana Damrau

Figaro Markus Werba

Susanna Golda Schultz

Cherubino Mrianne Crebassa

Bartolo/Antonio Andrea Concetti

Don Basilio/ Don Curzio Kresimir Spicer

Barbarina Theresa Zisser

フィガロといえば、数年前にここスカラでカビが生えそうな演出で鑑賞したのでした。その時のことはさておいて・・・・11月の旅行はこの公演が目的というわけではなく、オマケといえばオマケなのですが、新演出ということ、久しぶりにダムラウとキーンリーサイドを聴けるということ、そして何よりもクレバッサを演出つきの公演で聴けるのが楽しみで毎日移動の日程になってしまってもスカラまで来たのでした。

席はお金持ち入り口から入れる最上階、つまり4階席サイド。

オケの音が密度が濃く、ウィーンの音に近いと感じてしまったのはメスト指揮ゆえなのか?今までここでモーツァルトを聴くと軽やかな印象でしたが、今回は軽やかさは希薄でメリハリのある印象になってました。

演出は劇中劇で舞台隅に台本を追っている人が座り、出演者がレチを忘れるとツッコミを入れるという場面があったり、舞台セットを運ぶのは髪を高く結い上げ、ハイヒールと黒い衣装を身に着けたモデルさんのような黒子で、時々茶々を入れるのもオチャメな演出でした。内容的には何か伝えたいという意図は特に感じられず、ただウケを狙っているようにしか思えなかったのは

長期休養を取っていたキーンリーサイドはすっかり復調といったところ。相変わらずキャラ作りが上手で、真面目にマヌケな伯爵に、思わず口元がほころんでました。

ダムラウは何を歌ってもダムラウという感があるのは否めないのですが、伯爵夫人という役はそのままの良さで通せるハマリ役でした。アリアでメストはダムラウにお任せでしたが、途中で間を取ってじっくり歌ったときがあって、終わったと勘違いしてしまった観客が拍手をしてしまい、周囲の観客からシッと注意され、これにはメストも首を振って残念がるといった場面もありました。

今までコンサート形式で聴いたことのなかったクレバッサは演出上、大袈裟なくらい落ち着きなくコミカルに動いてましたが、それが凄く可愛らしく素敵で舞台センスもよい感じ。

フィガロとスザンナのカップルはそれほど特徴的な役柄を与えられてなく、決して悪くないのですが普通な印象にとどまってしまった感がありましたが、新制作ではそうそう勝手に動いたり歌ったりするわけにもいきません。

理想的なキャストで重唱も美しく、オペラを聴き始めたころだったら満足度が高かったあろう公演ですが、新演出のインパクトはそこそこ、新鮮だったのはクレバッサの舞台センスくらいでほとんど想定内といった感は否めず、オマケはオマケの公演だったかなー。もちろん贅沢なオマケではありました。

カルメル派修道女の会話・・・Staatstheater Mainz・・・2016/11/9 [オペラ]

Musikalische Leitung: Hermann Bäumer

Inszenierung: Elisabeth Stöppler

Marquis de la Force: Peter Felix Bauer

Blanche de la Force: Vida Mikneviciute

Chevalier de la Force: Jungyun Kim

Madame de Croissy, Priorin: Gudrun Pelker

Madame Lidoine, neue Priorin: Nadja Stefanoff

Mutter Marie, Subpriorin: Linda Sommerhage

Schwester Constance, Novizin: Dorin Rahardja

Mutter Jeanne: Katja Ladentin

Schwester Mathilde: Anke Steffens

Beichtvater des Karmel: Johannes Mayer

Erster Kommissar: Scott Ingham

Zweiter Kommissar: Ion Dimieru

Offizier: Georg Lickleder

Stimme des Kerkermeisters: Derrick Ballard

Antoine Thierry: Reiner Weimerich

Monsieur Javelinot, Arzt: Hans-Helge Gerlik

Chor und Extrachor des Staatstheater Mainz

Philharmonisches Staatsorchester Mainz

日本からの到着日、フランクフルトでは公演なし。しかし、近郊の町でもオペラは観れるのはさすがドイツです。ヴィースバーデン、マインツ、ダルムシュタット、ハイデルベルクなど調べること怠りなく、ダルムシュタットの『青髭公』かここマインツの『カルメル派修道女の会話』と少々迷いましたが、まだ鑑賞したことのない作品を選びました。

オケピはかなり深く設定してありましたが、小さな劇場とあって、爆演、大声大会でした。

始めから終わりまでなんと緊張感に満ちた作品でしょうか。ただ演出が難解で、おまけに到着日とあって睡魔に襲われるのを避けることができず、途中ウトウトしはじめると、爆演、大声にビクッとさせられるという状態での鑑賞になってしまいました<(_ _)>

時代は現代に設定され、コンスタンスは妊婦。幼い王というのは頭部が陶製のお人形で、ブランシュが誤ってそのお人形を落とし、頭部が割れることで王が死ぬという、少々カルトか精神病を感じさせられる内容。

ギロチンの場面は修道女が全員手をつないで横一列にならんでいるのですが、ギロチンの音と共に一人、また一人と後ろへよろめきながら倒れていくという演出でした。最初はその列の中にブランシュの姿はなく、コンスタンスが産み落とした赤ん坊をだきかかえながら現れ、最後のギロチン音でブランシュも倒れるのかと思いきや・・・・・

難解中の難解という公演でしたが、プーランクの緊張感に満ちた作品は強く印象に残るもので、また機会があったら鑑賞したいものです。

何も害を及ぼすことがない人たちが迫害される恐怖に、外の寒さ以上に体の芯が冷えきったような感覚でホテルまで帰ったのでした。

ワルキューレ・・・新国立劇場・・・2016/10/12 [オペラ]

指揮 飯守泰次郎

演出 ゲッツ・フリードリヒ

ジークムント ステファン・グールド

フンディング アルベルト・ペーゼンドルファー

ヴォータン グリア・グリムスレイ

ジークリンデ ジョゼフィーネ・ウェーバー

ブリュンヒルデ イレーネ・テオリン

フリッカ エレナ・ツィトコーワ

管弦楽 東京フィルハーモニー交響楽団

この日余裕で家を出たのにもかかわらず、途中で体調が悪くなり、家に引き返す事態となってしまいました。しばらくすると落ち着いたので間に合わないかもしれないと思いながら新国へ行ってみたのですが、やはり開演に間にあわず・・・・。そういった人達は6,7名いたのですが、開演から15分くらいすると係りの人が案内してくれて入れたのはありがたかったです。

日本のオペラ公演はワーグナーばかりでなく、どんな演目でも期待値は低いのは当然です。歴史が浅く、演奏機会も少ない日本のオケがどんなに頑張っても、百戦錬磨の本場のオケに比べたら大人と子供の差があったって不思議ではありません。しかし、大人と子供ほどの差はないと思うので、感想も悪く書くことはほとんどありません。観客だって鑑賞する機会が少ないのですから、どうしても有名歌手を聴くことに期待が集中するわけですし、演出だって古臭いくらいがちょうどよいのが現実でしょう。

正直言ってしまうと、

1幕などはただの伴奏で完全に歌手だより。

2幕以降ワーグナーらしい重厚感が出てきて歌手との一体感もずっとよくなりましたが、どうしてジークムントとブリュンヒルデのやりとりをあそこまでテロテロとゆっくりとやるのか?

等々、不満や疑問があるっちゃーあるのです。しかし!ここは日本だっちゅーの!の一言で終了。

充実の歌手陣を呼んだ新国はエライ!

演出 ゲッツ・フリードリヒ

ジークムント ステファン・グールド

フンディング アルベルト・ペーゼンドルファー

ヴォータン グリア・グリムスレイ

ジークリンデ ジョゼフィーネ・ウェーバー

ブリュンヒルデ イレーネ・テオリン

フリッカ エレナ・ツィトコーワ

管弦楽 東京フィルハーモニー交響楽団

この日余裕で家を出たのにもかかわらず、途中で体調が悪くなり、家に引き返す事態となってしまいました。しばらくすると落ち着いたので間に合わないかもしれないと思いながら新国へ行ってみたのですが、やはり開演に間にあわず・・・・。そういった人達は6,7名いたのですが、開演から15分くらいすると係りの人が案内してくれて入れたのはありがたかったです。

日本のオペラ公演はワーグナーばかりでなく、どんな演目でも期待値は低いのは当然です。歴史が浅く、演奏機会も少ない日本のオケがどんなに頑張っても、百戦錬磨の本場のオケに比べたら大人と子供の差があったって不思議ではありません。しかし、大人と子供ほどの差はないと思うので、感想も悪く書くことはほとんどありません。観客だって鑑賞する機会が少ないのですから、どうしても有名歌手を聴くことに期待が集中するわけですし、演出だって古臭いくらいがちょうどよいのが現実でしょう。

正直言ってしまうと、

1幕などはただの伴奏で完全に歌手だより。

2幕以降ワーグナーらしい重厚感が出てきて歌手との一体感もずっとよくなりましたが、どうしてジークムントとブリュンヒルデのやりとりをあそこまでテロテロとゆっくりとやるのか?

等々、不満や疑問があるっちゃーあるのです。しかし!ここは日本だっちゅーの!の一言で終了。

充実の歌手陣を呼んだ新国はエライ!

エリオガバロ・・・Palais Garnier・・・2016/9/19 [オペラ]

Music Francesco Cavalli

Conductor Leonardo García Alarcón

Director Thomas Jolly

Eliogabalo Franco Fagioli

Alessandro Cesare Paul Groves

Flavia Gemmira Nadine Sierra

Giuliano Gordio Valer Sabadus

Anicia Eritea Elin Rombo

Atilia Macrina Mariana Flores

Zotico Matthew Newlin

Lenia Emiliano Gonzalez Toro

Nerbulone, Tiferne Scott Conner

Orchestre Cappella Mediterranea

Chœur de Chambre de Namur

こういった珍しい古楽作品でシーズンをオープンするとはバロック好きのフランスならではです。

同じカヴァッリ作曲の『エレナ』は全く何も調べずに臨んだのですが、大体のあらすじは分かっても登場人物が多くて理解しきれない部分もあったので、今回はあらすじだけはチェックして臨みました。

やはり登場人物が多く、それでも分からない可能性もあるかと思ったのですが、悪玉トリオを非常に分かりやすくした演出だったので助かりました。

悪名高い皇帝ネロと同様、名高い暴君ヘリオガバロスの話です。

悪玉トリオの長であるエリオガバロ、そしてその乳母レニアは外見からしてほとんど妖怪。エリオガバロは皇帝なので衣装が豪華なのは当然としても、目の周りに金をほどこした表情は妖気に満ち、レニアにいたっては顔上部を不気味なマスクで覆い、黒のドレスと帽子に金のアクセサリーをこれでもかと身に着けた姿は尋常でないものがありました。ゾティコはシンプルな黒の上下でしたが、二人の妖怪のパシリか丁稚小僧というところなのでよいのでしょう。

アレッサンドロ、フラヴィア、ジュリアーノ、アニシアという善玉チームはシンプルな衣装で、衣装だけでなく演技なども比較的単調。演出の意図が悪玉トリオをクローズアップしているのは明らかでした。

悪玉トリオ、善玉チームなどと書くとコメディ?ですが、途中コミカルな部分はあっても、若くして皇帝となったエリオガバロの悲劇に仕上がっていた演出でした。それも、エリオガバロが生きている姿で舞台から去る前に振り向いた瞬間、それまでの妖気とは打って変わって、孤独にさいなまれ深い悲しみに打ちひしがれた姿に悲劇と悟らされるのです。

エリオガバロの登場シーンはオケピから舞台上へと続く階段を上がり振り向くというものでしたが、その妖気にゾクっとさせられた一方で、同じ振り向くという動作で一瞬にしてエリオガバロの心の内に潜む悲しみを訴えることができるファジョーリの舞台センスには並々ならぬものがありました。

黄金風呂での入浴シーンは圧巻で、歌も素晴らしいものでしたが、入浴しながらフラフラと揺れて歌うさまは異様ななまでの妖艶な美しさでした。

エリオガバロが首となってからは強い喪失感に襲われることとなってしまったことは否めません。

そこで疑問に思ったのは、元々この作品自体は勧善懲悪なのではないかという点で、エリオガバロの死後も結構長く続く作品であるのにもかかわらず、演出が悪玉トリオばかりに強い個性を与え、善玉チームはシンプルすぎた感があるということ。エリオガバロの死後、他の2人の悪玉も生きた姿で登場することなく首吊りてるてる坊主となってしまってからは、一気に睡魔に襲われるという羽目になってしまいました。

それでも悪玉でも善玉でもないアティリア役のフローレスのしなやかな歌唱と活き活きとした演技はまるで妖精のようで、古楽を専門のようにやっている人とそうでない人の違い、また舞台センスの違いというのはあるのかもしれません。

善玉チームはサバドゥス以外、古楽を歌う機会はそう多くなく、なおかつ演技も多くを要求されてないようで、舞台中央で真面目に歌っているという印象が強く、いろんな意味でお堅い人達になってしまった感があります。

サバドゥスにはガルニエは大きすぎる印象で、他の善玉チームの人たちがガンガンに真面目に歌っているせいもあって、声量面で少々ヘナチョコぎみの騎士となってしまってました。

この作品自体、もう少し小さな劇場のほうが相応しいのでしょう。演奏についても大雑把な印象だったのは、エクスの『エレナ』ではばらつきようがない少人数編成でしたが、ガルニエでは編成が当然多く、メディテラネオがガルニエの大きさの劇場で公演する機会などほとんどないのではないかと思えたのでした。

尚、今回の演出でスポットライトを舞台奥から観客席に向かって照らす手法を取ってましたが、7月にバイエルンで鑑賞した『トゥーランドット』『メフィストフェレ』でも同様の手法を取っていて、全て異なる演出家ではありますが、この3か月で3公演目になります。『トゥーランドット』では自分の目に入り、辛かったのですが、今回はそういったことはなく、効果的に使って悪玉トリオを浮かび上がらせていたように思えました。

ノルマ・・・Teatro La Fenice・・・2016/9/18 [オペラ]

Direttore: Daniele Callegari

Regia, scene e costumi: Kara Walker

Pollione | Roberto Aronica

Oroveso | Simon Lim

Norma | Mariella Devia

Adalgisa | Roxana Constantinescu

Clotilde | Anna Bordignon

Flavio | Antonello Ceron

フェニーチェは2回目。初めて訪れたのは焼失前なので、もうだいぶ前のことです。

今回はスカラの『ねじの回転』が目的で計画したのですが、諸事情により観ること能わず。それでも焼失からまさに不死鳥のごとく甦ったフェニーチェには来れたのは嬉しいことです。

デヴィーアは徹底した様式美の人という印象で、正確に抑制された歌声が、聴いていて心地良いことこの上ありません。

物語に命を吹き込むべく奮闘していたのは指揮者のカレガリで、陶酔するように指揮していた姿には感動さえ覚えてしまいました。抑揚、テンポ等、わざとらしさまでいかない範囲で上手くコントロールしてドラマチックな演奏に仕上げてました。指揮に呼応したオケの音色は柔らかさがありながらも逞しく、イタリアの太陽と土の香りがする豊穣さでヘナチョコ系ではありません。

同じく指揮に呼応するがごとく、熱く歌いあげていたのがアロニカ。オケをのぞき込めるサイドの席で鑑賞していたせいか、オケの逞しさとアロニカの熱さが爆演大声大会風に聞こえるときもありましたが、その逞しさと熱さこそが物語に脈を打たせていたように思えたのでした。

アダルジーザ役は古楽も歌う人とあって、様式美という点でも声質もデヴィーアと合って二人の重唱も美しく、劇的信憑性という意味でも好演していたと思います。

演出は予算のないイタリアの劇場のこと、衣装を着けたコンサート形式のようなものではありました。新国のほうがはるかに頑張って演出に力を入れていると言えるくらいくらいですが、資金的に厳しいのは明らかでやむをえません。どんな形でも公演を続けることが重要ですし、観光客も多い土地柄なので、フェニーチェで鑑賞すること自体が嬉しい人達は大勢いるはずです。

デヴィーアは以前ベルガモ・ドニゼッティ劇場の来日公演で聴いたときには演奏と合わず、こんなものではないだろうという印象でしたが、今回は合わないといったことは一切なく、歌声を堪能できました。個人的にはデヴィーアはオーケストラの演奏で聴くよりシンプルなピアノ伴奏のほうが美しく聴けるような気がしました。オペラではやや冷たい印象が残り、物語の緊張感が希薄だったことは否めません。しかし、徹底した様式美こそが拘りであり、その美しい歌を愛聴する人達は大勢いるに違いありません。

イタリアオペラ自体にそれほど興味はないので、イタリアでオペラに期待するものはほとんどないのですが、イタリアという国はやはり素晴らしいので、これからも時々来ることにはなりそうです。

メフィストフェレ・・・BAYERISCHE STAATSOPER・・・2016/7/24 [オペラ]

7月の旅行の目的はこの公演。

歌劇場の装いは上旬にきたときと同じ源氏の白旗・・・・・と思いきや・・・・よく見ると屋根の上の旗だけが白い旗ではなく国旗に変わってました。しかも半旗だと分かって弔意を示す事態になっていることに気づき、ドイツ南部の悲惨な事件のことを知ったのでした。

Musikalische Leitung Omer Meir Wellber

Inszenierung Roland Schwab

Mefistofele René Pape

Faust Joseph Calleja

Margherita Kristine Opolais

Marta Heike Grötzinger

Wagner Andrea Borghini

Elena Karine Babajanyan

Pantalis Rachael Wilson

Nerèo Joshua Owen Mills

演出は冒頭から退廃的な印象で、メフィストフェレによって支配された未来という設定。スクリーンにNYの街と飛行している航空機が交互に映し出され、航空機が急旋回して下降するところで映像はストップするのですが、当然観客の脳裏に浮かぶのは9.11・・・・・・これも悪魔のせいかと思わされる演出ではありますが、実際にドイツ南部で悲惨な事件のあった直後に観るのは辛いものがあります。芸術と現実を重ね合わせるのは良いときもあれば、別のものとしてとらえるほうが良いときもあります。今回は別のものとして考えるよう努めました。

演出手法についてはブレークダンスを取り入れたり、カメラを登場人物に持たせてその映像を映したりと最近ではよくある手法の組み合わせといった面があり、何もそこまでという部分もなきにしもあらずではありましたが、非常に見ごたえがあったのは3つに分かれる舞台を上下に別々に動かして波のようなダイナミックな動きを創りだしていたところ。下に舞台が動いても舞台上にいる人たちは皆演技をしているので、この演出は平土間で観るよりも少し上から観たほうがより楽しめそうです。ただ音楽を一部蓄音機で流すという手法はあまり好ましいものではない気がしました。

イタリア語のオペラといっても音楽はドイツオペラという印象で、オーケストレーションは複雑で厚みがあり、コーラスの迫力も観客を魅了するものでした。いつものように予習など何もせずに聴いてきたわけですが、作曲したボーイトが既存のイタリアオペラを批判しワーグナーに信奉していた時期の作品ということは聴けば容易に想像できるものです。

歌手についてはほとんど言うことなしではありますが、カレイヤがいつも棒立ちで歌うのが少々気にならないでもなく・・・・これから棒立ち歌いをカレイヤ派と呼ぼうかと・・・・ただし声の素朴さから棒立ちこそが自然体と見えなくもないのが得な人です。初演の時から歌っているはずですが、演出家も歌っている間は多くを求めなかったのか?

オポライスを聴くのは初めてでしたが、想像していたより線が細く、声が痩せているように感じたのは役柄ゆえでしょうか?

演技も歌もいろんな意味で最も自然体だったのはタイトルロールのパーペ。次のシーズンでは他の人が歌うことになったため、この公演だけを目的に来た甲斐はありました。

マイア・ヴァルバー指揮する演奏はダイナミズムに溢れ、見事な鳴らしっぷり。最後はコーラスの迫力と演奏にメフィストフェレの声がかき消されるほどでしたが、それこそが結末に相応しく、悲惨な事件が続く中での鑑賞では救いに思えたのでした。

ポント王ミトリダーテ・・Rokokotheater Schwetzingen・・2016/7/23 [オペラ]

Musikalische Leitung: Rubén Dubrovsky

Inszenierung: Nicolas Brieger

Mitridate: Mirko Roschkowski

Aspasia: Astrid Kessler

Sifare : Mary-Ellen Nesi

Farnace: Clint van der Linde

Arbate: Antonio Giovannini

Ismene: Vera-Lotte Böcker

Marzio: Daniel Jenz

Orchester des Nationaltheaters Mannheim

2度目のシュヴェツィンゲンのロココ劇場。ここでは年3回フェストがあり、春はSWR,夏はマンハイム歌劇場、冬はハイデルベルク劇場の主催です。

夏はモーツァルト・サマーと銘打っての公演ですが、オケはマンハイム歌劇場のオケで古楽オケではありません。

ドロットニングホルムで聴いた公演は古楽オケで歌手の歌も様式美に溢れ、バロックを印象づけるものでしたが、今回は歌にアジリタなどの技術を残しながらも演劇性に重きを置いたもので、演技にも歌にも感情を激しく表現する場面が多々ありました。歌手の配役も異なり、ドロットニングホルムではアスパージア、シーファレ、イズメーレ、アルバーテがソプラノ、ファルナーチェがCT,ミトリダーテとマルツィオがテノールでしたが、今回はシーファレはメゾ、アルバーテはCTでした。オリジナルはシーファレもアルバーテもソプラノのようですから、メゾ、CTでも高音を出せる人でないと難しいのではないでしょうか。

演劇性重視といった面があったためか、アスパージア役とイズメーレ役の人は時にヒステリックと感じるような高音を出す場面もあったのですが、シーファレ役のネシはもともと古楽系の人でメゾということもあって激しく歌う場面があっても過度になりすぎず、聴いていて心地よく耳に残りました。

タイトルロールのテノールの人が荒々しさがありながらも実に良い声の持ち主でしたが、後半になって高音が2,3か所決まらなくなってしまったのが惜しいところ。ただし、ハイCもある難役ということを考えれば十二分に存在感のあるタイトルロールでした。ファルナーチェ役の人が体調が万全でなかったのか、途中舞台で吐いてしまって大丈夫かと心配したのですが、その一瞬だけで、歌も演技も全力投球で立派に最後まで勤め上げてプロ根性を見せてました。

この劇場は舞台の模型が展示されているのですが、模型ではかなり奥行があるのに、冬の公演でもこの夏の前半もそれほど奥行がなく、修復でもしているのかと思っていたところ、後半になってその奥行を活かした演出となり、奥で火を燃やしているかのような迫力は見ごたえがあるものでした。

この劇場のサイズには古楽オケでバロックのほうが合うという気はしましたが、歌手陣の熱演が好印象として残った公演でした。

今回は昼頃にはシュヴェツィンゲンに到着したので、冬に来たときに修復中だった城内の見学ができるかと思ったのですが、残念ながらまだ修復は終わってませんでした。